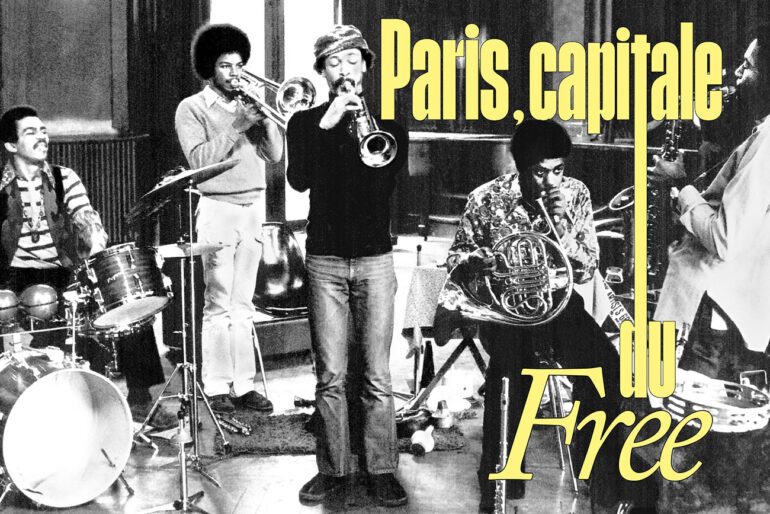

Retour en 1972 : Paris est considérée comme terre d’accueil par tous les révolutionnaires de la planète, y compris ceux du free jazz. Voici le Black Artist Group, venu du Missouri pour faire trembler, un soir magique, la Maison de la Radio.

Légende photo : BAG_ Les membres de la délégation parisienne du Black Artist Group, de gauche à droite : Charles « Bobo » Shaw, Joseph Bowie, Floyd Leflore, Baikida E.J. Carroll, Oliver Lake.

3 décembre 1972, au studio 104 de la Maison de la Radio. Le batteur est puissant : il lance les hostilités. 35 minutes dionysiennes, jouées sans relâche et comme d’une seule main par cinq garçons originaires de Saint-Louis, dans le Missouri – Charles « Bobo » Show, batteur volubile de 25 ans, Joseph Bowie, 18 ans, est au trombone, les trompettistes intrépides Baikida E.J. Carroll et Floyd Leflore ont 25 et 32 ans, enfin, Oliver Lake, 30 ans, semble le maître d’orchestre avec son saxophone passant du dépouillement au free et inversement. Tous sont polyvalents, vont d’un instrument à l’autre, se tiennent prêts à tout jouer. On imagine le topo : l’envie de pousser les murs, de dégager la scène, d’y aller de nos cris à nous aussi. C’est toujours l’ambiguïté. Le sérieux, le confort d’un siège : et devant soi, la musique orageuse. Ici, le quintet du Black Artist Group passe de plages musicales déchaînées à du dépouillement fragile et millimétré pour reprendre en crescendo de percussions et cuivres diluviens.

Pari réussi. Les applaudissements sont généreux. Faut dire, à ce moment-là, que le free jazz rencontre à Paris un succès critique et un public rare ; spécificité hexagonale qui a convaincu les Missourien de partir avec deux vans et une dizaine d’instruments de Saint-Louis vers New York, puis du Havre vers Paris, un matin de mi-octobre 1972.

PARIS : PLANÈTE FREE

Depuis quelques années, le free jazz s’installe en France. Rien n’a pourtant été évident : les premiers concerts ont été boudés, même longtemps moqués par les amateurs et la critique. Mais depuis les années 1940 et la Libération, tous les grands musiciens viennent jouer à Paris, pour vivre le rêve français. Ils sont mieux reçus qu’aux États-Unis, continent empêtré dans le ségrégationnisme. Les événements de Mai-68 contribuent à un bouleversement des codes esthétiques : renverser l’establishment fait désormais partie d’un discours qui touche les masses. « Pour moi, le free est la bande-son de cette époque, raconte Alex Dutilh, journaliste et photographe pour le magazine Jazz Hot. Une musique engagée et qui engage ». Né à la fin des années 1950, le free n’est pas seulement un style de jeu « libre », mais un mouvement de fond, un nouveau rapport à la création et une critique des conditions sociales qui la domine. L’objectif était alors de défaire les catégories dans lesquelles étaient rangés les productions artistiques au sein d’une industrie blanche, pour proposer une musique riche des orchestres classiques mêlée à une culture jusque-là illégitime : tribale, non-occidentale, africaine. Lié au vécu des Noirs américains aux États-Unis, le free est le dépassement même de ce que devenait le jazz : une musique récupérée, codifiée, passéiste, se confinant de plus en plus à des improvisations mesurées et aseptisées.

Joseph Bowie : « Une anecdote ? C’est à Paris que je rencontre pour la première fois une fille blanche, à l’American Center… Je comprends qu’en Europe, on est respecté en tant qu’être humain. Et qu’une autre voie que le racisme est possible. »

En France, le travail d’André Francis est clé : d’abord réfractaire à l’arrivée du free dans les années 1960, qu’importe ses opinions, il programme tout ! Rareté dans le spectre mondial de la musique, tous les musiciens y sont représentés et joués à la radio nationale française. « Avec un petit budget, mais la force de frappe de l’ORTF, puis de Radio France, il diffusait et présentait des milliers d’artistes, de la fin des années quarante, à sa retraite en 1997 ! », commente Arnaud Merlin, producteur à France Musique. Ses enregistrements de grande qualité pour Miles Davis et autres pointures du jazz, comme Thelonious Monk ou Sun Ra, font de la Maison de la Radio un lieu de confiance et de reconnaissance, un point de passage décisif pour tous les musiciens de jazz. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle vague de musiciens avant-gardistes s’installe en France par l’intermédiaire de Claude Delcloo batteur et promoteur français.

En mai 1969, les musiciens de l’Art Ensemble of Chicago louent une maison à Saint-Leu-la-Forêt, en banlieue parisienne. Issus d’une grande coopérative du Midwest pour la reconnaissance, l’organisation et le développement des artistes noirs, les musiciens de l’Art Ensemble participent d’un grand mouvement aux États-Unis depuis le Black Arts de LeRoi Jones : ils défendent un art noir, mélangent dans leurs performances théâtre, revendications anti-impérialistes et nouvelle approche du jazz. Une « Great Black Music », que deux labels parisiens vont défendre : Saravah, dirigé par un chanteur dingue de Bossa Nova, Pierre Barouh, et BYG Records. En quelques mois, l’Art Ensemble of Chicago enregistre une dizaine d’albums, joue à la Maison de la radio, participe aux disques de Brigitte Fontaine et Areski, et enregistre pour Pathé la bande originale du film Les Stances à Sophie. De retour à Chicago en 1971, c’est l’expérience de cette bande emmenée par le saxophoniste Lester Bowie, qui convainc les membres du Black Artist Group de venir à Paris. Ils sont quant à eux issus d’un collectif formé en 1968, à Saint-Louis, comptant poètes, danseurs, musiciens, qui performent dans la ville et enseignent aux jeunes l’art et la politique. Parmi eux, le frère du musicien Joseph Bowie sort à peine du lycée. Il joue avec le collectif de Saint-Louis depuis ses 15 ans. Il raconte : « Liberté, révolution et créativité ; faire ce que personne n’avait jamais fait auparavant – voilà ce que l’Art Ensemble voulait, voilà ce que nous voulions ! Mais à Saint-Louis, il n’y avait pas de moyens. »

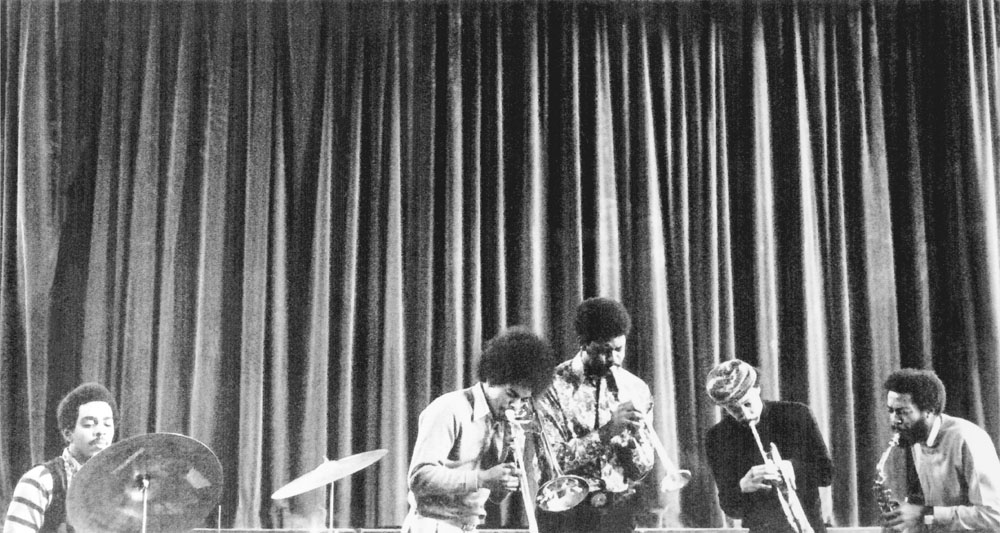

À gauche, Baikida E.J. Carroll, à droite, Oliver Lake – il raconte : « Il fallait jouer tout le temps pour survivre. Et j’avais mes enfants avec moi. Mais on devait venir à Paris. C’était là où il fallait être. »

« À son retour, Lester Bowie nous présente à quel point l’Art Ensemble a été bien reçu à Paris et il m’encourage à faire le voyage pour vivre les mêmes expériences musicales », détaille Oliver Lake, qui organise les préparatifs des musiciens du Black Artist Group vers la France. À l’été 1971, ils enregistrent Ntu : Point from Which Creation Begins, avec l’intention de l’utiliser comme carte de visite pour l’Europe. Mais le petit label de Saint-Louis qui devait sortir le disque fait faillite. Par l’intermédiaire des contacts de Lester Bowie, dont le producteur artistique du label Saravah et photographe Michel Salou, Oliver Lake envoie des cassettes du disque en Europe. Après plusieurs mois de concerts pour gagner de l’argent et entreprendre leur voyage, cinq des membres du Black Artist Group font le trajet vers New York, puis vers Paris.

RÊVES ET GALÈRES À PARIS

Hiver 1972, Paris. Chaque jour, depuis leur ferme vétuste et déglinguée de Vironvay proche de Rouen où ils ont pris place, les musiciens font les allers-retours vers Paris. Deux vans américains, cinq jeunes musiciens, la petite famille d’Oliver Lake, une dizaine d’instruments : woodblocks, gong, marimbas et autres saxophones, trompettes, trombone et conga… Ils se font rapidement remarquer. À Paris, le free est désormais bien installé. Les passages de Sun Ra et de son Arkestra galactique ont séduit un public français de plus en plus large. Anthony Braxton, à Paris depuis 1969, est également de la partie, qui donne ses premières collaborations avec quelques musiciens parisiens connectés à l’aventure, dont ceux du band Michel Portal Unit. Autres figures autour desquelles s’agrègent le renouveau : le tout juste nommé rédacteur en chef de Jazz Magazine Philippe Carles, publie son essai brûlant Free Jazz, Black Power écrit avec le réalisateur Jean-Louis Comolli.

Le premier concert du Black Artist Group est avorté… Alors qu’ils installent leurs instruments pour leur premier live télévisé vers la mi-octobre, les musiciens sont empêchés de jouer par une grève. Elle oppose depuis le 3 octobre 1972 (et pendant deux semaines au moins), la direction de l’O.R.T.F. et les personnels de production qui s’indignent d’une gestion verticale du service public. Dans son livre Point from Which Creation Begins : The Black Artists’ Group of St. Louis, Ben Looker raconte la suite : « Rejetant ce faux départ, l’ensemble fit ses débuts au Grand Palais sur les Champs-Élysées dans le cadre du premier Festival d’Automne. Peut-être incertains de la réaction du public à leurs approches de performances très théâtrales, les musiciens du Black Artist Group se sont abstenus d’ajouter à la musique instrumentale leur complément habituel de grognements, de huées et de bribes de dialogue. Au lieu de cela, ils ont opté pour ce qu’un critique a qualifié “d’obstination impénétrable” : une présence scénique marquée par un sérieux. » Ce premier live parisien rassure les musiciens : les auditeurs sont ravis.

« LIBERTÉ, RÉVOLUTION ET CRÉATIVITÉ ; FAIRE CE QUE PERSONNE N’AVAIT JAMAIS FAIT AUPARAVANT… » – JOSEPH BOWIE

Par l’intermédiaire de Michel Salou qui joue le rôle de leur agent et du journaliste Maurice Cullaz qui les fait entrer à la Maison de la radio, ils sont invités à se produire le 3 décembre 1972, aux côtés de deux autres formations – le quintet du batteur Noel McGhie et le trio du pianiste Joachim Kühn. Ce live, resté dans les archives de l’INA jusqu’en 2024, a été réédité par le label Wewantsounds, à la surprise même des musiciens, qui n’en avaient pas connaissance. D’une qualité inestimable, un enregistrement qui montre l’étendue des possibilités musicales du Black Artist Group, ce que ne manque pas de noter la presse. Présent ce soir-là, Alex Dutilh raconte : « Je pense que pour des Américains, qui ne passait pas à la radio, être programmé sur une station nationale publique française avait valeur de reconnaissance et de confiance – ils étaient reconnus comme des artistes et quittaient l’entertainment américain. Ça a probablement joué un rôle psychologique dans leur parcours artistique. »

Le groupe se rapproche de Paris et loue une maison à moins d’une heure de la ville. Depuis Cressely, proche de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, chaque matin, les musiciens se rendent à l’American Center. Situé au 261 Boulevard Raspail (en lieu et place de l’actuelle Fondation Cartier), c’est ici que se retrouvent les artistes pour des performances à la croisée entre le Living Theatre de Julian Beck et l’Arkestra de Sun Ra. Un vieux manoir où le Black Artist Group répète, fait des rencontres et s’organise.

PARIS : NEW YORK

Jusqu’à l’été de 1973, le groupe joue au cinéma Le Palace, à la Cité Universitaire, au Théâtre Le Ranelagh, dans une MJC à Colombes, ouvre le festival de Chateauvallon pour Weather Report le 26 août 1973… « On a joué dans toute l’Europe, se souvient Joseph Bowie. Mais c’est en France qu’on a le plus bossé. » Au printemps 1973, ils enregistrent leur performance au Grand Palais. Les membres du groupe auto-produisent ce disque sous le nom de In Paris, Aries 1973. Longtemps resté introuvable, le disque devient un objet de culte, considéré comme l’unique enregistrement du Black Artist Group. « Quand j’ai rencontré Thurston Moore, du groupe Sonic Youth, pour la première fois, à New York, je me rappelle y avoir acheté le mythique premier album du Black Artist Group avec lui, raconte Philippe Robert, auteur de Free Jazz Manifesto en compagnie de My Cat Is An Alien, aux éditions Lenka lente. C’était en 1997, un an après qu’il ait partagé, dans le deuxième numéro de Grand Royal, le fanzine des Beastie Boys, une liste de ses dix disques de free jazz undergrounds favoris. Le Black Artist Group y figurait ! » Les membres du Black Artist Group enregistrent un autre disque égaré dans les annales des diggers : le 45-tours Pusher Pusher ! de l’énigmatique compositeur (et disparu des mémoires) Samuel Hobo (qui venait d’enregistrer deux titres avec Jean-Michel Jarre ; « Freedom day » et « Synthetic man ») aux côtés du guitariste Dominique Gaumont.

Entre la scène underground et les théâtres huppés de la capitale, le Black Artist Group se fait plus qu’un nom à Paris : ce sera un point de passage décisif dans les carrières respectives de chacun de ses membres. À partir de 1974, de retour aux États-Unis, le Black Artist Group continue d’enregistrer des albums avec leurs camarades de Saint-Louis, sous le nom de l’Human Arts Ensemble. Mais c’est surtout à New York, la nouvelle capitale de la musique underground que leurs carrières se font. Joseph Bowie crée le groupe de funk rock Defunkt, Oliver Lake le World Saxophone Quartet… La musique change d’épicentre. Direction New York, USA.

Black Artist Group, For Peace and Liberty, In Paris dec 1972, Wewantsounds.

Par Alexis Lacourte

Joseph Bowie : « Le free jazz ? C’est un peu comme si vous pouviez vous éloigner de la terre et écouter le son de tous les gens en même temps. »