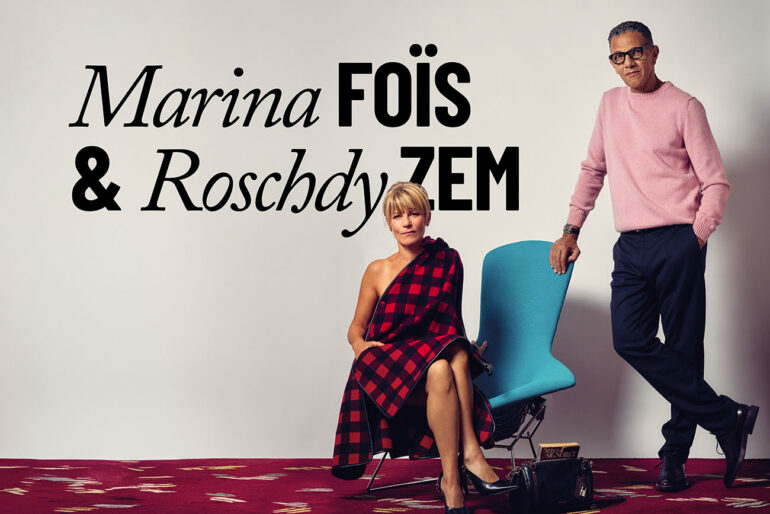

Au top de leur art, Marina Foïs et Roschdy Zem incarnent deux légendes du cinéma français, Simone Signoret et Yves Montand, dans Moi qui t’aimais. Mais leur réalisatrice Diane Kurys refuse les prothèses, l’artifice, pour un anti-biopic vibrant et moderne.

Pour commencer, ce court rappel : Marina Foïs a joué dans une centaine de films depuis 1992, et Roschdy Zem, 120 en près de quarante ans. En 2025, deux des plus grands comédiens en exercice sont à l’affiche de deux biopics où ils interprètent des personnages ayant réellement existé. Marina se métamorphose en Françoise Bettencourt, la fille de Liliane, dans La Femme la plus riche du monde, et Roschdy endosse l’uniforme du commandant Mohamed Bida dans 13 jours, 13 nuits. Mais surtout, ils se retrouvent le 1er octobre dans Moi, qui t’aimais, dans lequel ils incarnent respectivement deux icônes françaises, Simone Signoret et Yves Montand. Sacré challenge : le biopic est un genre pour le moins casse-gueule, et les acteurs ont beaucoup à perdre en se couvrant de latex ou de ridicule…

Quand Moi, qui t’aimais débute, on découvre les deux comédiens, Marina Foïs et Roschdy Zem donc, entrer dans la loge maquillage de la prod’, se faire coiffer, maquiller, enfiler leurs costumes. La cinéaste Diane Kurys joue à fond la carte de l’anti-biopic, assume la fiction, refuse les prothèses, l’artifice, le mimétisme dans les visages ou les corps et joue la mise en abyme. De même, quand on découvre des documents d’archives à l’écran (photos des stars, cérémonie des César…), on voit vraiment Signoret et Montand et non les tronches de Marina et Roschdy incrustées digitalement. Car Kurys (dont les titres emblématiques de ses autres films sont Coup de foudre, Je reste ! ou encore Après l’amour) ne raconte pas le destin de deux héros de la culture française sortis de la naphtaline, mais une histoire d’amour trouble, universelle, l’histoire d’une femme morte d’amour pour son homme infidèle et égoïste, deux personnages qui semblent seulement unis par leurs souvenirs et le passé qui les ronge. En racontant la fin de leur relation plutôt que le début, elle tend un miroir au spectateur. Comment, avec les trahisons et le temps qui s’écoule inexorablement, ce couple tient-il encore debout et, dans le même temps, s’écroule lentement ? Pourquoi restent-ils ensemble ? C’est le mystère du film, qui a probablement traversé leur vie et les nôtres.

Encore plus fort, Diane Kurys raconte en même temps les années 1970-1980 et notre époque et nous fait sentir le chemin parcouru, le changement de paradigme. Elle parle de liberté et d’entraves, d’émancipation et de renoncement, de patriarcat et de domination masculine. Et pour faire briller ses dialogues qui touchent au cœur, elle peut compter sur ses deux Stradivarius : Marina Foïs, et la belle musicalité de son âme brisée, et Roschdy Zem, à la fois veule et tragique…

Nous les retrouvons la veille d’une impressionnante tournée promo des cinémas du pays, afin de présenter ce film hors-case à un maximum de Françaises et de Français. Ils sont fidèles à l’image que nous nous faisions d’eux : charismatiques, drôles, généreux…

Par Marc Godin & Laurence Rémila

Dès le pré-générique, lorsqu’on voit les noms « Marina Foïs» et « Roschdy Zem » affichés sur les portes des loges, on comprend que ce ne sera pas un biopic classique. Vous aviez l’intention de faire un anti-biopic dès le début ?

Marina Foïs : Au départ, on avait fait des essais de maquillage avec des prothèses, tout ça. Mais dès le premier, Diane [Kurys] a dit : « En fait, je suis sûre de ne pas vouloir vous faire disparaître derrière des tonnes de latex. » Le film s’écarte donc de la manière dont on fait les biopics aux États-Unis, où l’on cherche la ressemblance parfaite, au point de perdre l’interprète. Diane s’est dit : « Moi, ce que je veux, c’est une évocation. » De là est venue l’idée du générique, qui est maline : elle pose le principe du film. Ça nous libère du piège de l’imitation.

Roschdy Zem : En « évoquant » ainsi Montand et Signoret, on s’offre une liberté dans le récit, mais aussi dans l’incarnation. Cette séquence d’ouverture nous a tout de suite servis. Dans l’esprit de tout le monde, quand on parle d’un film sur Montand et Signoret, la première question, c’est : « Ah, c’est marrant, est-ce que les acteurs leur ressemblent physiquement ? » Cette approche nous a permis d’aller au-delà de cette attente et de nous concentrer sur l’essence des personnages. L’idée était de jouer un Montand tel que je pouvais l’imaginer et non dans une volonté de restituer une réalité.

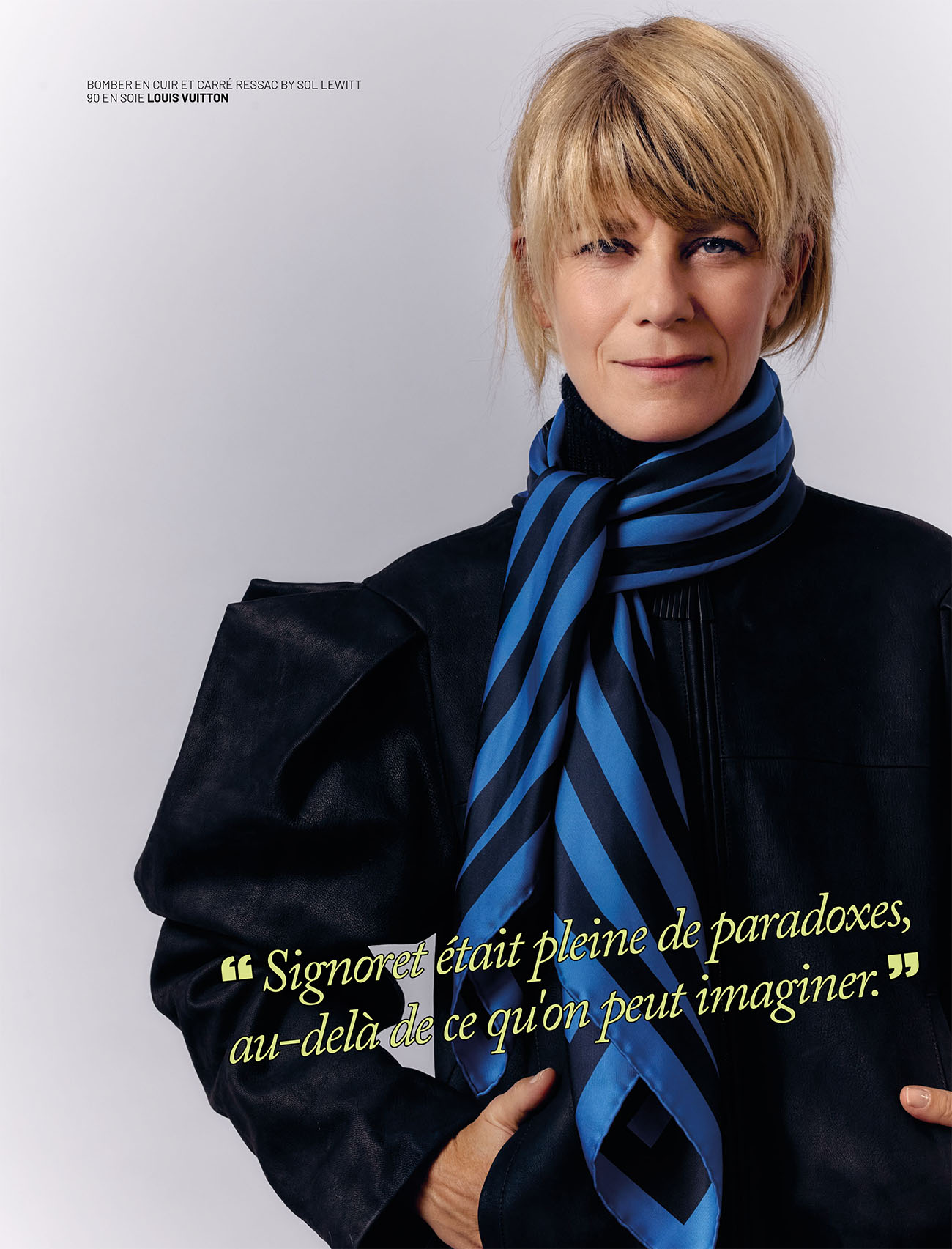

Marina, qu’avez vous appris sur Simone Signoret en « l’évoquant » ainsi dans ce film ?

Marina Foïs : Qu’elle était pleine de paradoxes au-delà de tout ce qu’on peut imaginer et je crois que c’est ce qui la rend bouleversante. Avec Signoret, ce qui est étonnant, c’est qu’on a cette image d’une femme libre, indépendante, moderne, féministe. Mais son féminisme, c’est celui de son époque. Il a les limites de ce qu’elle tolère, de ce qu’elle encaisse. On voit comment on peut être une très grande gueule dans l’espace public et une serpillière dans l’espace intime. Et ça ne nous rend pas moins intellectuellement valable pour autant. Il ne faut ni romantiser cette relation, ni victimiser Signoret. Elle a affirmé, interview après interview, livre après livre, qu’elle n’était pas une victime. On ne peut pas décider pour elle qu’elle en était une, sinon, on lui enlève le droit de se raconter comme elle veut.

Quel a été le grand piège à éviter dans la construction du personnage Montand, Roschdy ?

Roschdy Zem : Il y avait plusieurs pièges, comme toujours lorsqu’on interprète une personnalité, mais le principal était de ne pas assumer ses imperfections, de les contourner, ce qui évidemment n’était pas notre volonté.

Donc, à l’écran, on voit Montand et Signoret, mais aussi Roschdy et Marina.

Marina Foïs : Oui, tu peux raconter, à travers Signoret et Montand, un peu de Roschdy et de Marina. Faire un pont entre deux époques, raconter ce que c’est qu’être des personnages publics.

C’est-à-dire ?

Marina Foïs : Eh bien, que reste-t-il de Montand et Signoret quand Yves et Simone, ils mangent des pâtes ? Que reste-t-il de Roschdy et Marina quand ils jouent Montand et Signoret ?

Et ?

Marina Foïs : Je n’ai pas la réponse. Mais le film pose une question qui me semble universelle : qu’est-ce qu’on fait avec ce qui reste de l’amour, du désir, de la jeunesse, de la beauté, de la passion, de l’engagement, de la foi ? Je n’ai pas la réponse, mais on s’appuie sur ces deux figures-là pour raconter quelque chose dans laquelle à peu près tout le monde peut se reconnaître.

Quand on s’apprête à jouer dans un tel « anti-biopic », comment se prépare-t-on ?

Roschdy Zem : Grâce aux innombrables images d’archives sur Montand et Signoret, j’ai passé un été entier à regarder des interviews de Montand en boucle. Tu finis par devenir une éponge et attraper des petites intonations, malgré toi. Avec Diane, on a décidé de garder certaines choses dans le phrasé, le rythme, le débit de parole. Mais je ne voulais surtout pas que ce soit un obstacle. Il fallait que ça devienne une partie de moi, que je sois à l’aise avec cette façon de jouer.

Et vous, Marina, pourquoi avoir voulu vous frotter à ce rôle grandeur nature ?

Marina Foïs : J’avais envie de parler de ce qu’est être une actrice de plus de 50 ans, et de ce que la notoriété change dans l’intime. Que reste-t-il du personnage public quand on est dans sa chambre ? Pour ma part, je crois que la notoriété impacte l’intimité, ça me semble évident.

Plusieurs films sortis ces dernières années portent un regard critique sur le passé. S’agit-il de le condamner ? De tenter une sorte de « réparation » par l’art ?

Roschdy Zem : En tant qu’acteur, on est tributaire du regard de la réalisatrice ou du réalisateur. Donc, soit on valide, soit on ne valide pas. Réparer ? Je ne crois pas qu’on ait cette prétention-là, il faudrait poser la question à Diane. Mais ces projets qui font appel au passé, c’est souvent une façon de comprendre le présent. Voir cette façon d’envisager le couple – et comment Signoret pouvait l’accepter, ou pas –, permet de mieux comprendre ce qu’a été le patriarcat et le combat des femmes.

Y compris dans l’industrie du cinéma ?

Roschdy Zem : Bien évidemment. On se rend compte à quel point on a été abîmés, hésitants, par notre éducation et nos références. Ce n’est pas systématique, mais il y a quelque chose qui a changé ces cinq dernières années : il y a de plus en plus de metteuses en scène, la place du personnage féminin dans un film devient plus importante… Il y a eu un changement de paradigme dans la façon même d’envisager un projet.

Et y compris pour Roschdy Zem, réalisateur ?

Roschdy Zem : J’espère. Aujourd’hui, quand je prépare un film, je l’envisage davantage avec des personnages féminins forts.

Moi, qui t’aimais a été en préparation pendant deux, trois ans. Comment Diane Kurys vous a-t-elle présenté le film au tout début du projet ?

Marina Foïs : Diane m’a proposé une première version du scénario qui couvrait une période plus longue. Mais je ne me sentais pas capable de jouer Simone à 40 ans, face à Marilyn Monroe. Pour moi, j’étais déjà trop vieille. Ce qu’il fallait exploiter, c’était mon âge réel.

Comment ça ?

Marina Foïs : Je ne me voyais pas jouer Simone face à Marilyn – dans la rivalité entre ces deux femmes, il faut qu’elles soient aussi belles l’une que l’autre. Pour moi, c’était foutu. Du coup, Diane est revenue avec un scénario qui se concentrait sur les 15 dernières années de Signoret.

Ces 15 années où elle tourne peu… Avez-vous le sentiment que le cinéma lui a tourné le dos (comme elle le prétendait), ou était-ce l’inverse ?

Marina Foïs : Signoret a toujours dit qu’elle n’aurait jamais sacrifié ni sa vie amoureuse ni sa vie tout court pour le cinéma. Elle disait : « Je sors de chez moi [pour tourner un film] si ça vaut le coup, s’il y a un truc très fort à dire. » Et elle a refusé certaines injonctions, comme celle de la jeunesse éternelle. À cette époque, comme elle ne correspondait pas à l’idée de la féminité qui était mise en avant, elle a probablement perdu des rôles.

Avant d’en obtenir d’autres, plus forts, à la fin de sa carrière.

Marina Foïs : Oui, les sacrifices qu’elle aurait faits pour la jeunesse éternelle lui auraient fait perdre ses plus beaux rôles, comme La Veuve Couderc, Le Chat ou La Vie devant soi. Et ça, je le comprends hyper bien. Par exemple, je dis un truc débile : je n’ai jamais fait d’épilation laser, au cas où, un jour, un rôle nécessiterait des mollets poilus !

Vous êtes anti-chirurgie esthétique?

Marina Foïs : Je n’ai rien contre, chacun fait ce qu’il veut avec son visage. Mais si tu as des lèvres que tu t’es offertes en 2025, c’est compliqué de jouer un rôle où tu te retrouves sur les routes de l’Exode en ‘42. Notre réalité physique nous coupe de certaines choses, je crois. Et Signoret, elle disait : « Mes kilos, mes rides, ils m’offrent Madame Rosa. Je n’aurais pas pu faire Madame Rosa si je m’étais refait le visage ou si je faisais du 36. » Je suis d’accord avec elle. Ce que les autres ont appelé sa « destruction », c’est simplement qu’elle a laissé affleurer certaines couleurs et qu’elle a beaucoup bu – comme les gens qui boivent parce qu’ils n’ont pas le choix. Et ça, c’est sa vie réelle. Le cinéma ne répare pas tout.

Dans le film, on le voit bien : il y a pas si longtemps, on était considéré vieux à 50 ans… Et aujourd’hui ?

Marina Foïs : En fait, j’ai une idée confuse de la jeunesse et de la vieillesse. Je ne peux pas dire que je regrette la jeunesse, et je trouve qu’on gagne plein de choses en vieillissant (même s’il y a des dégradations, des choses qu’on perd…). Mais quand je parle de ce que c’est qu’être une femme de 50 ans, est-ce que je suis juste par rapport à la réalité ? Je suis une actrice qui a la chance de travailler, d’avoir des propositions variées, un lien étroit avec la mode, une vie amicale, sentimentale, familiale, nourrie. Il y a d’autres femmes de mon âge bien plus exclues.

Et vous, Roschdy, vous êtes né en 1965. Êtes-vous d’accord avec les gens de Technikart quand il disent « 59, c’est le nouveau 39 ».

Roschdy Zem : Ah, non ! Et heureusement, d’ailleurs. Je crois qu’aujourd’hui, je trimballe un bagage beaucoup plus chargé qu’à 39 ans. Pour mes prochains projets en tant que réalisateur, j’ai envie d’aller plus loin dans l’intimité, de gommer cette pudeur qui m’a parfois empêché de montrer des choses plus personnelles. C’est une quête qui a commencé avec un film qui s’appelle Les Miens (2022), où je raconte ma famille. Cette volonté d’aller vers quelque chose de plus sensible, ce n’est pas une démarche que j’avais à 45 ans. Et il y a 20, 30 ou 40 ans, si on m’avait dit : « C’est quoi, avoir 60 ans ? », je ne m’imaginais pas aussi alerte et motivé aujourd’hui. Je me visualisais à 60 ans un peu comme un homme fatigué, peut-être en espérant être quelqu’un d’accompli.

On le sait, vous êtes tous deux passionnés de mode. Marina, comment cela a-t-il débuté pour vous ?

Marina Foïs : J’ai toujours aimé ça. Quand j’étais gamine, j’habitais en banlieue, je venais à Paris, au marché Saint-Pierre, à la droguerie aux Halles, pour me faire mes bijoux et mes habits. Je cousais de manière approximative des trucs importables, mais j’avais déjà cet intérêt. Tout m’intéresse : le dessin, la fabrication, comment on le porte, tout ! Je trouve que l’habit raconte beaucoup de choses très différentes. Si je fais un film d’époque pour lequel je dois porter un corset, je me dis : « Quel est l’enfoiré qui a inventé cet instrument de torture ?! » Le vêtement raconte le milieu social : celui dont on vient, celui auquel on appartient, celui dont on rêve. C’est un langage en soi, la fringue.

Et comment a débuté votre amitié professionnelle avec Nicolas Ghesquière, directeur de la création de Louis Vuitton Femme ?

Marina Foïs : Je dis ça avec beaucoup de vanité, mais il m’a contactée parce qu’il me connaissait comme actrice. Il m’avait invitée à un défilé Balenciaga (Nicolas Ghesquière était Directeur artistique de Balenciaga jusqu’en 2012, ndlr), auquel je n’ai pas pu aller, mais j’avais les César juste après, et je lui ai demandé de m’habiller pour la cérémonie. Depuis le jour où j’ai porté une robe de Nicolas, je n’ai plus porté autre chose. Il y avait une évidence : ses équipes sont d’une grande précision, c’est un univers joyeux, léger, rigoureux… J’ai plein de ses prototypes chez moi, je pourrais ouvrir un musée Ghesquière dans quelques années !

Et comment décrire le style Simone Signoret ?

Marina Foïs : Elle est super chic, en fait. Elle est minimale, comme les gens qui ont du goût. Elle a ses couleurs : le noir, le blanc, le beige. Et sa signature : le col blanc qui dépasse du pull en V, le pull noir, avec une notion de confort évidente. Mais il y a une ligne, un style Simone.

Et vous, Roschdy, qu’avez-vous retenu du style Montand ?

Roschdy Zem : J’aime, dans cette époque des années 1960, 1970, cette volonté d’avoir toujours de l’élégance. Sur les photos de Montand, il porte toujours la cravate avec le costume. Il y avait un respect de l’événement. Aujourd’hui, on peut arriver pour faire une télé en jean en baskets, c’est plus décontracté. Alors qu’à l’époque, même pour aller au restaurant, il y avait l’effort de s’habiller. Ce n’est pas grave, mais je suis un peu nostalgique de cette élégance.

Y a-t-il une tenue du film que vous auriez voulu garder ?

Roschdy Zem : Non, parce que ce sont tous des pantalons taille haute ! Comment pouvait-il porter ça ?

Et comment décrire votre propre style ?

Roschdy Zem : En ce moment, j’aime la sobriété des marques japonaises qui s’inspirent de vêtements américains des années 50-60 : elles ont repris les patrons, les tissus…

Depuis votre premier film ensemble, Happy Few en 2010, vous avez souvent joué ensemble (et Roschdy, vous avez dirigé Marina dans Bodybuilder, en 2014). Y a-t-il un projet commun en préparation après Moi, qui t’aimais ?

Marina Foïs : Oui, le prochain. On rejoue un couple dans un film brésilien de Felipe Barbosa, réalisateur génial.

Roschdy Zem : Il raconte l’histoire vraie d’un couple franco-marocain qui avait une fille, Leïla Alaoui, photographe et vidéaste, assassinée dans un attentat terroriste à Ouagadougou en Ouganda en 2016.

Marina Foïs : C’est un film dur, il raconte son histoire à travers le deuil des parents.

C’est fini, les comédies ?

Marina Foïs : Ah non, j’adorerais en faire. Je rêve de faire Papa ou Maman 3.

Il n’y a que la franchise Papa ou Maman en France ?

Marina Foïs : Non, non, non, je n’ai pas dit ça ! Mais envoyez-moi des comédies ! Je n’ai fermé aucune porte.

Ces jours-ci, vous faites le tour de France pour présenter le film au public en avant-première. Que vous apportent ces tournées ?

Roschdy Zem : C’est le seul moment où on a un retour direct du public. Sans ce regard-là, on ne peut pas s’améliorer. Le public qu’on rencontre n’est pas là pour nous flatter. Mais j’aime l’idée d’aller à la rencontre des gens, parce qu’une salle de cinéma, c’est éclectique. Et créer un dialogue nous rend tous plus intelligents. On se quitte plus forts, enrichis d’échanges et d’un partage qu’on n’aura pas à travers écrans interposés.

On parle là de cinéma ?

Roschdy Zem : C’est valable pour la politique, pour tout. Si tu discutes avec quelqu’un qui a des idées opposées aux tiennes, tu ne partiras pas en ayant changé d’avis, et lui non plus. Mais le fait d’avoir partagé induit une tolérance qui nous rend tous plus forts. C’est ce dont on a le plus besoin en ce moment.

Moi, qui t’aimais de Diane Kurys : au cinéma le 1er octobre

Entretien Laurence Rémila

Photos Romin Favre

Assistant François Magnose

Stylisme Anaïs Dubois

DA Matthias Saint-Aubin

Makeup Marina Foïs : Christophe Danchaud

Makeup Roschdy Zem : Laurie Moreau

Hair Marina Foïs : Alexandrine Piel