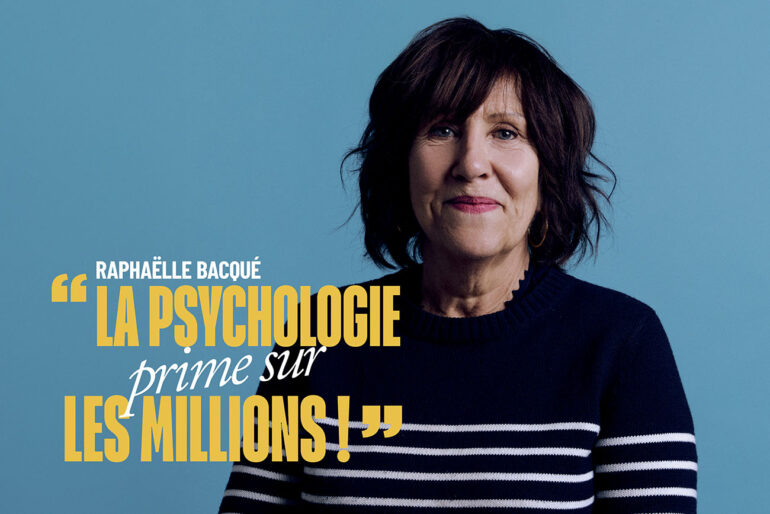

La meilleure journaliste-portraitiste du Monde est venue nous rendre visite pour une masterclass sur l’art de l’enquête et du pouvoir. Interview backstage.

Journaliste était une vocation d’enfant pour vous. Que lisait-on dans votre famille ?

Raphaëlle Bacqué : Mes grands-parents maternels étaient des ouvriers, j’allais leur acheter France-Soir. Mes grands-parents paternels étaient des bourgeois radicaux qui lisaient Le Figaro. Mes parents, eux, lisaient Le Monde. Pour mon anniversaire, c’étaient mes 18 ans je crois, mes parents m’avaient offert une action du Monde au moment où la société des lecteurs a été créée. J’étais prédestinée !

À quel moment vous êtes-vous passionnée pour les grandes figures du pouvoir ?

Je suis de la génération de la chute du Mur. J’ai été envoyée dans les pays de l’Est pour mes premiers reportages, j’y couvrais les manifestations communistes à Prague. Ma première rencontre a été Václav Havel, il était dramaturge à l’époque et se cachait encore. J’ai trouvé remarquable la façon dont le pouvoir change ceux qui doivent tout d’un coup l’assumer, et en font quelque chose de catastrophique ou de grandiose.

Dans les années 1980, France-Soir était encore un journal important ?

Ce n’était plus du tout celui de Lazareff, mais c’était encore un grand journal, même si l’argent commençait à manquer. Raison pour laquelle ils embauchaient des plus jeunes.

Et le passage au Parisien en 1992 ?

Il était en train de se rénover, de passer du journal des concierges à celui des classes moyennes. Ils avaient fait venir l’ancien chef du service politique de Libération, Fabien Roland-Lévy. Il est venu me chercher chez le concurrent, France-Soir.

Lorsque Fabien Roland-Lévy est écarté en 1997, vous le suivez…

Oui, je l’ai fait par solidarité. J’ai eu de la chance, car à ce moment-là, Jean-François Kahn était en train de créer Marianne. Je l’ai accompagné pendant une dizaine de mois.

On a l’impression que le lancement de Marianne, en 1997, marque la dernière fois où l’on a ressenti autant d’excitation pour un nouveau titre.

Jean-François Kahn était un vrai homme de presse. Il était à la fois très intelligent et complètement foutraque. Il écrivait une bonne partie du journal sous quinze pseudos différents. Et il avait une idée du pluralisme un peu difficile à gérer, entre les souverainistes absolus – comme Philippe Cohen – et les pro-Europe – comme moi. Mais il avait le sens du public, il faisait des tournées dans les théâtres municipaux partout en France. Il était très populaire, avec son émission sur les chansons sur France Inter. J’avais été frappée par sa connaissance profonde de la France. C’est l’un des premiers à avoir parlé des ravages de la grande distribution sur les moyennes et petites villes, la fin des cafés, la déstructuration…

Après Marianne, Le Monde, que vous rejoignez en 1998. Comment vous êtes-vous retrouvée là-bas ?

Avec mon mari, on s’était fait un peu connaître en publiant, avec deux jeunes garçons sortis d’HEC, un livre inspiré des « quick books » américains (des publications sorties à chaud sur l’actualité). On avait écrit un court livre sur l’élection présidentielle de 1995, imprimé dans la nuit et distribué le lendemain matin, ça a été un petit best-seller. Lorsque j’ai voulu entrer au Monde, j’ai écrit à Edwy Plenel, une lettre de lycéenne, à l’encre violette (rires), et il se trouve qu’il avait lu notre livre…

Au Monde, à la fin des années 1990, le système de pouvoir était complètement différent d’aujourd’hui ?

Ah, oui. D’abord, le pouvoir était fortement incarné par Plenel et Colombani. Et puis, il n’y avait pas le numérique, qui a tout changé à vrai dire. Le Monde des années 1990, c’était le journal des enquêtes et du contre-pouvoir, que Plenel poussait beaucoup. Plenel incarnait une sorte de système très autoritaire, Colombani était plutôt l’opposé.

Vous avez commencé là-bas comme journaliste parlementaire, avant de suivre Chirac.

Au Monde, on commençait toujours par la base. Mais en fait, Pascale Robert-Diard couvrait Chirac, et ça l’emmerdait. Elle voulait être chroniqueuse judiciaire et m’a dit : tiens, si tu veux, prends Chirac. J’ai dit oui ! C’était plus marrant de suivre le Président. Il était à la fois un personnage de comédie, en même temps, il n’a jamais réussi à exercer le pouvoir. Il a toujours été empêché. Deux ans après son élection, il fait une dissolution, et PAF, il y a une cohabitation. Il est réélu, deux ans après, et PAF, il fait un AVC. Voilà ce qu’a été Chirac, un grand escogriffe, relativement populaire et pas antipathique, toujours à courir derrière le pouvoir.

Vous êtes (avec Vanessa Schneider) derrière « Successions », une série d’enquêtes sur la « transmission du patrimoine des capitaines d’industrie français à leurs héritiers ». Comment expliquez-vous le succès de ces articles ?

Ce qu’on a vu, très concrètement, dont on se doutait déjà, c’est qu’avec des niveaux de fortune sans comparaison avec les nôtres, ces familles avaient les mêmes problèmes que n’importe quelle famille. Comme partout, la psychologie prime sur les millions ou les milliards. Evidemment, c’est plus fastoche d’être rentier. Mais ce sont les problèmes d’éducation, de jalousie, d’enfants mal-aimés qui priment. Pas le fait d’hériter d’une somme d’argent.

« ARNAUD LAGARDÈRE A ÉTÉ TELLEMENT MALMENÉ PAR SON PÈRE, QU’IL VA DÉMANTELER SON ŒUVRE… »

Mais avec ces sommes d’argent en jeu, cela peut avoir des effets catastrophiques.

Oui, pour les gens qui travaillent pour eux. Regardez Arnaud Lagardère, il hérite de tout, mais il est incapable d’exercer le pouvoir. Il a été tellement malmené par son père qu’il va démanteler son œuvre. A contrario, l’exemple de Bernard Arnault est étonnant. De tous, c’est celui qui fait le plus attention à la psychologie, il nous l’a dit : même si la succession est parfaitement rodée, un héritier névrosé peut tout détruire. Il fait très attention à la bonne entente entre ses enfants.

Il y a un moment, au début des années 2000, où vous bifurquez dans votre suivi du pouvoir et ce n’est plus forcément les politiques, mais les directeurs des médias.

D’abord, j’ai été écartée du service politique. Donc, je suis passée au magazine. Et là, j’ai continué à faire des grandes enquêtes, en élargissant le champ. Mais ça peut tout aussi bien être des faits divers, ou Catherine Deneuve et Depardieu, qui ont un immense pouvoir sur le cinéma.

Et Lagerfeld ?

C’est Diane de Beauvau – que j’ai rencontrée en faisant mon livre sur Richard Descoing, patron de Sciences Po, et qui l’avait emmené se « débaucher » au Palace – qui m’a menée sur les traces de Lagerfeld. J’ai trouvé son passé génial, lui, le fils d’un grand industriel allemand, collaborateur avec les nazis, embauché par Alain Wertheimer juste après Gabrielle Chanel, elle aussi collabo, devenu l’incarnation de la mode française. C’est aussi comme ça que j’ai rencontré Bernard Arnault.

Ah, il a accepté de parler de Lagerfeld ?

Oui. Et d’ailleurs, quand je suis allée le voir avenue Montaigne, il y avait son dernier fils, en train de faire ses devoirs de maths dans le bureau de son père. L’idée de « Successions » est venue de là. La plupart des grands patrons ne s’occupent pas des devoirs de leurs enfants, ils ont une armada de répétiteurs…

Quel conseil donneriez-vous à un journaliste qui veut muscler son écriture ?

Lire de la littérature classique. Je souligne souvent les métaphores que je trouve dans les romans. La plupart du temps, je trouve que les descriptions dans les journaux sont un peu platouilles. C’est : il a une barbe de trois jours et des yeux marrons. Ok, so what ? Est-il timide ? Est-ce un nerveux ? Cherche-t-il à séduire ?

Votre dernière recommandation média ?

J’écoute en ce moment le podcast France Culture sur Philip Roth (« L’Amérique de Philip Roth », ndlr), par Virginie Bloch-Lainé.

Vous donnez des cours dans votre ancienne école, le CFJ. Qu’avez-vous gardé comme enseignement de ces années -là ?

Apprendre à se présenter aux gens sur lesquels on va enquêter. Ne pas leur faire peur, adopter une gestuelle de courtoisie. Les étudiants pensent souvent qu’il faut se présenter de façon désagréable parce qu’on est des investigateurs… C’est débile, on n’obtient rien comme ça. Il faut savoir mettre son interlocuteur en confiance.

Entretien Violaine Epitalon & Laurence Rémila

Photo Axel Vanhessche