En 1972, Gérard Manset, auréolé du succès critique de La Mort d’Orion, publiait son troisième album. Un disque intime, sous influence mccartneyienne, à la beauté foudroyante. Appelé L’Homme qui marche devant, « l’album blanc » ou Long, long chemin selon les époques, ce chef d’œuvre sans équivalent dans la pop française a pourtant été mis à l’index par son auteur pendant plus de 40 ans. Pourquoi ? Nous nous sommes plongés dans les témoignages d’époque et nous avons questionné l’intéressé – toujours aussi soucieux, on le sait, de fuir l’anecdotique et de préserver son mythe tel qu’il l’a écrit et réécrit – pour tenter de percer le mystère…

Un jour de 1972, le long de la Seine. Un jeune homme, parti des studios Pathé Marconi (sis au 62 rue de Sèvres de Boulogne Billancourt) marche le long des quais. Il a emporté avec lui une partie des bobines 1/4 de pouce de son troisième album, fraîchement terminé. Album qu’il pensait appeler L’Homme qui marche devant ; il n’est plus si sûr du titre. Pour l’enregistrer, il avait voulu être seul maître à bord, se passant de la collaboration de Bernard « Le Géant » Estardy du studio CBE, son complice en bidouillages sonores depuis trois ans ; il a eu à regretter son choix tout au long de l’enregistrement. Pourtant, les longues plages aériennes qui le composent sont d’une beauté sidérante. L’album est intimiste, servi par un piano constamment au bord du nervous-breakdown, un jeu de guitare « ligne claire », et des paroles moins cryptiques qu’à l’accoutumée…

Nous pouvons le dire aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, l’homme tient là un chef-d’œuvre, l’un des plus grands de la pop française… Mais ce jour-là, l’auteur-compositeur-arrangeur de 26 ans remonte donc les quais de la Seine, ces fichus bobines dans les bras. « Et je n’avais qu’une envie, les jeter à la flotte », racontera Gérard Manset quelques années plus tard, en 1977, à deux jeunes journalistes-fans, Franck Roquancourt et Daniel Lesueur, venus l’interroger pour le magazine canadien Rock’n’roll Musique. Mais comment le jeune prodige en était-il arrivé là ?

L’APRÈS-ORION

Depuis la sortie de son second album, Gérard Manset n’a pas chômé, enchaînant les productions pour d’autres tout en se posant la seule question qui vaille. Comment donner une suite digne de ce nom à La Mort d’Orion, cet étrange oratorio, funèbre et spatial, sorti en 1970 et ayant recueilli tous les suffrages critiques ? Dans un premier temps, il fait presser cent exemplaires d’un 45T en latin, « Caesar », enregistré, comme l’a été l’album, au studio CBE. L’objet est destiné à être envoyé à quelques radios et journalistes, comme si l’artiste cherchait à tester ses nouveaux soutiens avec cet assemblage de versets tirés d’une récente lecture de La Guerre des Gaules en édition franco-latine.On pouvait s’y attendre, les critiques et programmateurs ayant conféré à La Mort d’Orion le statut de chef-d’œuvre prog’ passent leur tour. Manset finira par en sortir une version en français, disponible chez les disquaires cette fois ; elle ne troublera aucun hit-parade…

En attendant de se mettre à l’enregistrement de son propre disque, Manset produit un 2-titres pour Anne Vanderlove – l’une des deux autres voix, avec celle de Giani Esposito, présentes sur La Mort d’Orion. Et se consacre plus longuement à l’album Trois pas dans le silence de Herbert Léonard, un artiste qui lui a été présenté par Lee Halliday. Il écrit les paroles des dix chansons du disque (et s’occupe des arrangements de sept d’entre elles)…

PILIER DE PATHÉ-MARCONI

Malgré des ventes relativement modestes (La Mort d’Orion s’était vendu à moins de 20 000 exemplaires), Gérard Manset est, au tout début des années 1970, l’un des piliers de Pathé Marconi, maison de disques qu’il a rejoint au même moment que Julien Clerc, chacun y ayant sorti un premier 45T en plein Mai-68. Celui de Manset, « Animal on est mal », est aussitôt décrété l’un des hymnes du « Mouvement » grâce à de nombreux passages dans « Campus », l’émission de Michel Lancelot sur Europe n°1. De quoi rassurer au sein du label. Manset y est signé pour cinq albums par celui qui se révélera être son grand soutien, le Président Directeur Général, plus spécialement responsable de la pop française, Pierre Bourgeois, « alter-patron qui finalement me gâtait, devant me supposer des dons particuliers » (c’est ce que notera Gérard Manset dans Les Petits bottes vertes, paru chez Gallimard en 2007). En plus de son statut d’auteur-compositeur, Manset y exerce les fonctions de directeur artistique au sein d’un label à l’image de son PDG, iconoclaste et cherchant à égaler les Anglo-Saxons sur leur propre terrain. Ils sont plusieurs à se partager les bureaux du sixième étage du 19, rue Byron (Paris 8e) : Gérard Manset donc, mais aussi Claude-Michel Schönberg (qui s’occupe des Variations, entre autres), Bob Socquet (lui, c’est Julien Clerc), Bernard Saint-Paul (Adamo, Alain Chamfort…) et Michel Berger… Manset y a son propre bureau avec secrétaire : il s’agit de Nadine, sa future femme, une ancienne de l’émission « Salut Les Copains » sur Europe N° 1.

« PIERRE BOURGEOIS ME GÂTAIT, DEVANT ME SUPPOSER DES DONS PARTICULIERS… » – GÉRARD MANSET

Depuis 1969, les artistes dont il a la responsabilité sortent leurs disques sur un sous-label dédié, Zenon. Première signature ? René Joly, un chanteur venu de Calais, que Manset enregistre au printemps 1969. Il lui écrit les paroles d’une ballade mielleuse à base de rimes riches, s’occupe des arrangements et offre au morceau, avec la complicité d’Estardy, un son à part, riche en phasing. « Chimène » sera l’un des tubes de l’été 1969. S’ensuivent des 45-Tours de Herbert Léonard, de Jean-Pierre Morlane, d’Anne Vanderlove, les disques de Manset… La marque Zenon sera mise de côté peu de temps avant la sortie de son troisième album.

« BIDOUILLEURS EN TOUS GENRES »

Pour les enregistrements, Manset avait pris ses habitudes, depuis septembre 1967, au studio CBE de Bernard Estardy, dit « Le Géant »… Sur les conseils d’un musicien, il s’y rend après une première expérience désastreuse aux studios Blanqui : il y accompagne son camarade de classe Jean-Paul Malek, celui-ci ayant été signé chez Philips (propriétaire du studio) en 1966. Manset, qui lui fournit les lyrics de ses premiers 45T, découvre alors l’industrie musicale. Lui qui s’était inscrit aux Arts-Déco’ et se destinait à une carrière de dessinateur commercial, change de voie. Ses qualifications ? Il a fait partie d’un groupe de rock au lycée, a appris guitare et piano en autodidacte, et écrit des chansons depuis deux ans…

Lorsqu’il décide d’enregistrer ses compos lui-même plutôt que de les filer à d’autres, il se dirige très naturellement rue Blanqui. Cette première expérience ayant mal tournée, il se rend, à la rentrée 1967, au 95 rue Championnet, les bandes enregistrées rue Blanqui avec lui. Il y découvre « Le Géant » dans son antre. L’entente entre les deux hommes est immédiate, ils sont faits pour s’entendre. D’un côté, le Géo Trouvetou du son, sans peur et déjà affublé d’une réputation de faiseur de disques d’or. De l’autre, l’autodidacte mutique et obstiné. Dans ce petit studio bordélique à deux rues de la porte de Clignancourt, les deux hommes retravaillent les bandes, enregistrent de nouvelles chansons… Ils se donnent l’objectif d’être aussi libres que l’avaient été les Beatles sur Revolver, paru un an auparavant (chez Pathé Marconi pour la France). Le dernier morceau de l’album, « Tomorrow never knows », sommet d’inventivité studio, est encore dans tous les esprits…

Témoignage du Baron sur ses enregistrements avec Manset : « Depuis que nous avons fait ensemble son premier album, lui et moi sommes devenus copains de diode, de fer à souder, de signaux sonores, de musique expérimentale et tout ce qui s’ensuit. Chaque fois la même euphorie, l’exaltation, sous couvert d’humour potache et de contrepèteries. Chaque fois le déferlement d’idées délirantes, d’essais et bidouilleries en tous genres, qui nous conduisent à mettre sans dessus dessous le studio. Quand il est là, ma console devient un vrai tableau de bord de sous-marin. Les voyants scintillent, les aiguilles frôlent dangereusement le rouge, les câbles se baladent de machine en machine, de tranche en tranche, de jack en jack. On martyrise les bandes en les passant à l’envers pour découvrir les étrangetés sonores. J’ajoute quelques notes avec mes claviers pour empiler des couches et sur-épaisseurs sonores à cette toile de folie. Bref, on ne cesse lui et moi de chercher des sons nouveaux. Une quête du Graal par des petits cons qui cherchent à transgresser les règles. À ce jeu-là, nous ne sommes jamais à court… » (cité par sa fille Julie Estardy dans Le Géant, livre paru aux éditions Gonzaï Music dont nous vous conseillons vivement la lecture).

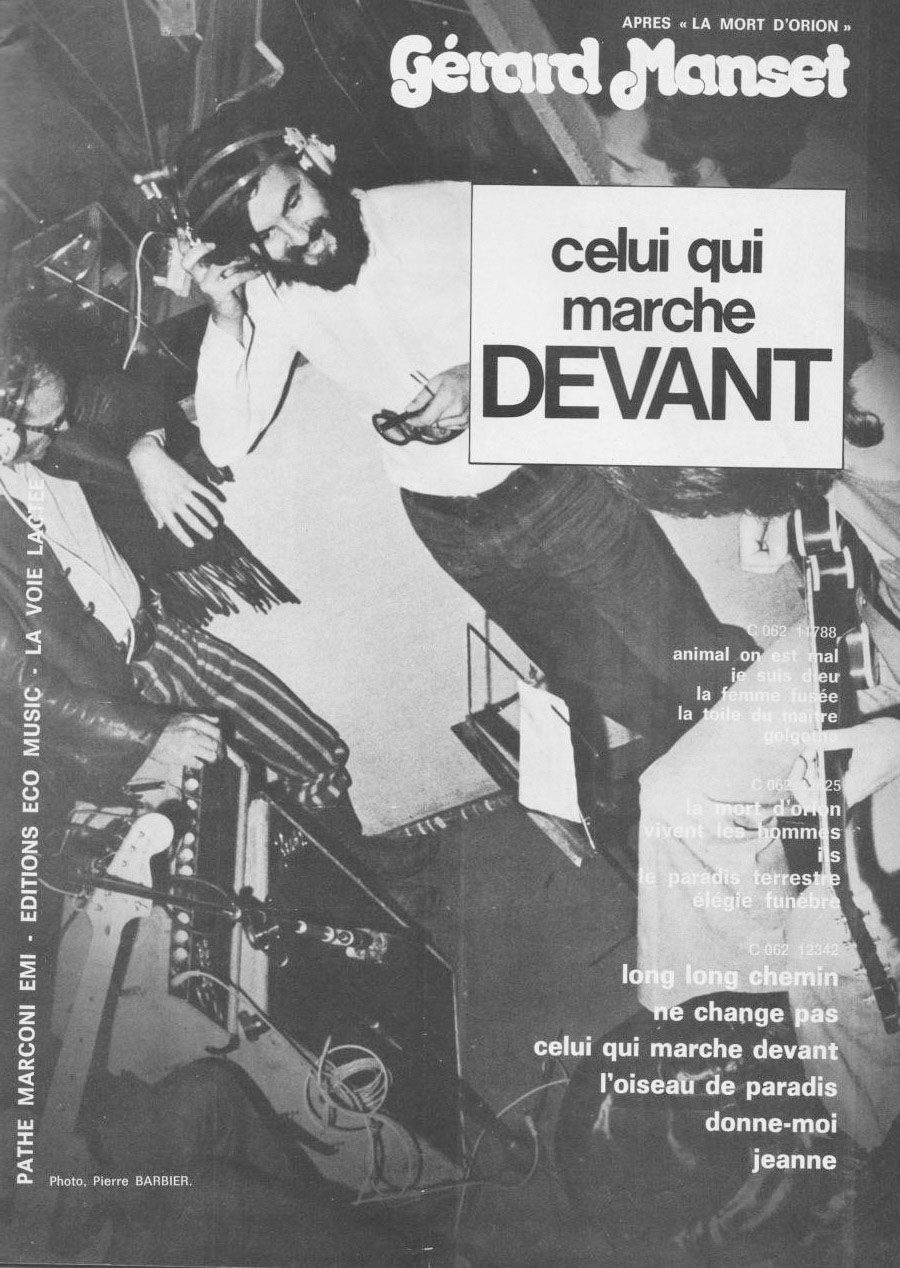

Rare publicité parue dans la presse faisant référence au titre d’origine de l’album : Celui qui marche devant…

Sortiront de ce lieu magique le premier album de Manset, paru sans titre à la rentrée 1968, et La Mort d’Orion, en 1970, deux disques grandement nourris des lectures d’adolescence de leur auteur – les livres de la collection Fleuve noir Anticipation de son grand frère, d’autres prédisant l’apocalypse à venir, ou encore Planète (la revue de Louis Pauwels) et son mysticisme pour cols blancs – et de la soif d’expérimentations studio en tout genre qu’il partage avec Estardy.

TOUT TOUT SEUL

L’ambiance est tout autre lorsque Manset débarque aux studios Pathé Marconi. S’il continue de fréquenter l’antre du Baron pour l’enregistrement d’autres artistes, il a décidé de ne pas lui confier ce qui sera son troisième album. « Consciemment ou inconsciemment », dira-t-il par la suite, il a envie de travailler comme Paul McCartney, dont le premier album solo, paru au printemps 1970, l’a marqué. Enregistré sans la participation d’autres musiciens, McCartney y joue tous les instruments. Sur son nouveau disque, Manset fera, lui aussi, tout tout seul. Pianos, guitares, les rares batteries, le chant… Nul besoin, cette fois, de faire appel au Baron pour malaxer les bandes, ni à un Jean-Claude Petit, si important lors de l’enregistrement de La Mort d’Orion, pour superviser les arrangements.

Mais si McCartney s’était enregistré chez lui à St. John’s Wood, Manset opte pour l’un des imposants studios Pathé Marconi de Boulogne-Billancourt, alors considérés comme les mieux équipés de Paris. Les consoles sont « de la taille d’une voiture » (dixit un habitué des lieux), les ingés-son ne tolèrent pas d’avoir leurs réglages ou placements de micro questionnés, et le grand manitou du lieu, Claude Wagner, peut se montrer insolent – voire cassant. Bref, nous sommes loin de l’ambiance d’expérimentation bonhomme pratiquée chez Estardy.

L’autre grand changement est d’ordre plus intime. Manset, qui se décrit comme un solitaire et un angoissé au moment d’enregistrer ses deux premiers albums, vient d’épouser la Nadine mentionnée plus haut. Jeune marié, il s’apprête à coucher sur bandes ses chansons les plus personnelles (l’album serait son « Annapurna intime » selon ses amis). Il chante le « Long, long chemin » qu’il faut emprunter afin de « trouver celui qu’on aime » ; propose, avec « Ne change pas », un romanticisme d’après-mort (« Nous aimerons, Longtemps enlacés sous la terre ») ; et ose même, avec « Donne moi », ce qui se rapproche dangereusement d’une chanson d’amour (« Donne-moi la préférence, Et tu deviendras reine de mon existence »)… Une autre déclaration, « Tu fais vivre autour de toi », tout aussi sublime, et directe, est enregistrée au cours de ces mêmes séances ; elle sera écartée du tracklist final de l’album. (Néanmoins, deux morceaux viennent jouer les trouble-fêtes : « Celui qui marche devant » examine avec sa noirceur habituelle la place artistique à part occupée par Manset ; quant au dernier morceau du disque, « Jeanne », ses neuf minutes sont tout simplement dédiées à la pucelle d’Orléans)…

Hélas, toutes ces chansons de quiétude conjugale ne convainquent guère ceux chargés de les enregistrer. Les ingénieurs du Studio Pathé Marconi regardent l’olibrius envoyé par la maison-mère de haut. « Un pro ne ferait pas ça » se permettent-ils lorsque Manset leur explique comment il souhaite enregistrer ses orchestrations. Et cetera. Lors des séances, il accorde une interview au magazine Extra dans laquelle il raconte comment son statut de jeune marié a bel et bien eu une influence sur ses nouvelles compositions. Il y parle également des disques qu’il écoute, et du nouveau projet de McCartney qu’il vient de découvrir : le premier Wings. Pour Manset, McCartney, grâce à l’apport de son nouveau groupe de cadors, « s’est vraiment révélé »… Comme quoi, tout faire en solo à ses limites.

Finalement, l’album sort dans une franche indifférence. Disque sans titre, on le nomme soit L’Homme qui marche devant, soit « l’album blanc » de Manset (et, aujourd’hui, Long, long chemin, premier titre de la première face). Les critiques dans la presse sont rares (l’artiste et son label ne prennent même pas la peine de réduire les chansons les plus longues pour en faire des versions radio), les ventes dérisoires…

Quant à Manset, il est aussitôt passé à autre chose : transformer un sous-sol à quelques encablures de la gare Saint Lazare en studio d’enregistrement avec le fidèle Malek… Grâce à leur Studio de Milan, il n’aura plus à subir les quolibets de professionnels. Et lorsque Manset sort son album de 1975, réalisé avec l’aide d’une section rythmique aussi fortiche que celle du premier Wings (pour la première fois, Manset daigne inscrire les noms des musiciens présents sur la pochette d’un de ses albums), il se dit pleinement satisfait du disque.

EN PURGATOIRE

Commence alors une longue période de purgatoire pour son troisième album. Déjà, en 1971, lors de la réédition du premier album, Manset était revenu une première fois sur son œuvre naissante en expurgeant l’album d’un morceau anecdotique, « Pas de pain ». Cette première excommunication discographique sera suivie de dizaines d’autres : un morceau par-ci, quelques secondes à l’occasion d’un remixage d’album par-là…

Le sort de son album blanc sera encore plus trouble. Dès les rééditions du début des années 1980, il est écarté. Au cours de cette même décennie, lorsque Manset prépare les versions CD de ses albums, puis une première « intégrale », il en exclut les trois premiers, expliquant en interview qu’il trouve celui-ci juvénile, qu’il ne retrouve plus les bandes de celui-là, qu’il aurait envoyé tel autre au pilon… En 1996, il consent, enfin, à ressortir La Mort d’Orion après être retourné chez CBE triturer les bandes une dernière fois avec Estardy. Mais toujours pas d’album blanc à l’horizon, le prétexte étant, jusqu’au début des années 2000, qu’il était mécontent du « son » de l’album.

RENDEZ-VOUS AVEC L’INTÉRESSÉ

Pour tenter de comprendre la place à part qu’occupe cet album, je prends rendez-vous avec l’intéressé au moment de la sortie du coffret Mansetlandia. L’album blanc n’y figure pas, bien sûr, mais aura droit à une réédition CD en édition limitée en 2017 (et aujourd’hui encore, il est exclu des plateformes de streaming). Je retrouve Gérard Manset près de chez lui, à Saint-Cloud, attablé à une de ces terrasses qui ne donnent pas envie de s’éterniser. Il se montre jovial, ferme (« ah non, vous n’enregistrez pas »), bien conservé pour un homme né en 1945. Ligne correcte, chevelure impeccable. Je lui raconte le long chemin qui me mène ici. D’abord la découverte de sa musique grâce à mon père (il s’agissait de l’album Prisonnier de l’inutile, écouté sur la route des vacances de l’été 1985 en l’alternant avec le Various Positions de Leonard Cohen ; avec ses paroles empreintes de bouddhisme, une famille comme la nôtre, dont les membres avaient passé une bonne partie des années 1970 dans des ashrams aux quatre coins du monde, pouvait s’y retrouver). Puis celle de sa sinueuse discographie. Et enfin celle de sa musique de 1972 et cette décision insensée de l’expurger de son œuvre. Il reçoit les compliments avec le sourire, élude les questions trop psychologisantes (il cherche à s’exclure de tout lieu commun) ou précises (livrer une anecdote avec le nom et la date l’intéresse encore moins) – toujours avec un goût du jeu. Et quand il répond, c’est en lentes saccades, posant trois adjectifs avant de tomber sur le bon. Nous passons un agréable moment, j’en apprends beaucoup sur l’école theravāda du bouddhisme, moins sur le pourquoi du comment de l’étrange disparition de ce disque chéri par les fans. Chou blanc, donc…

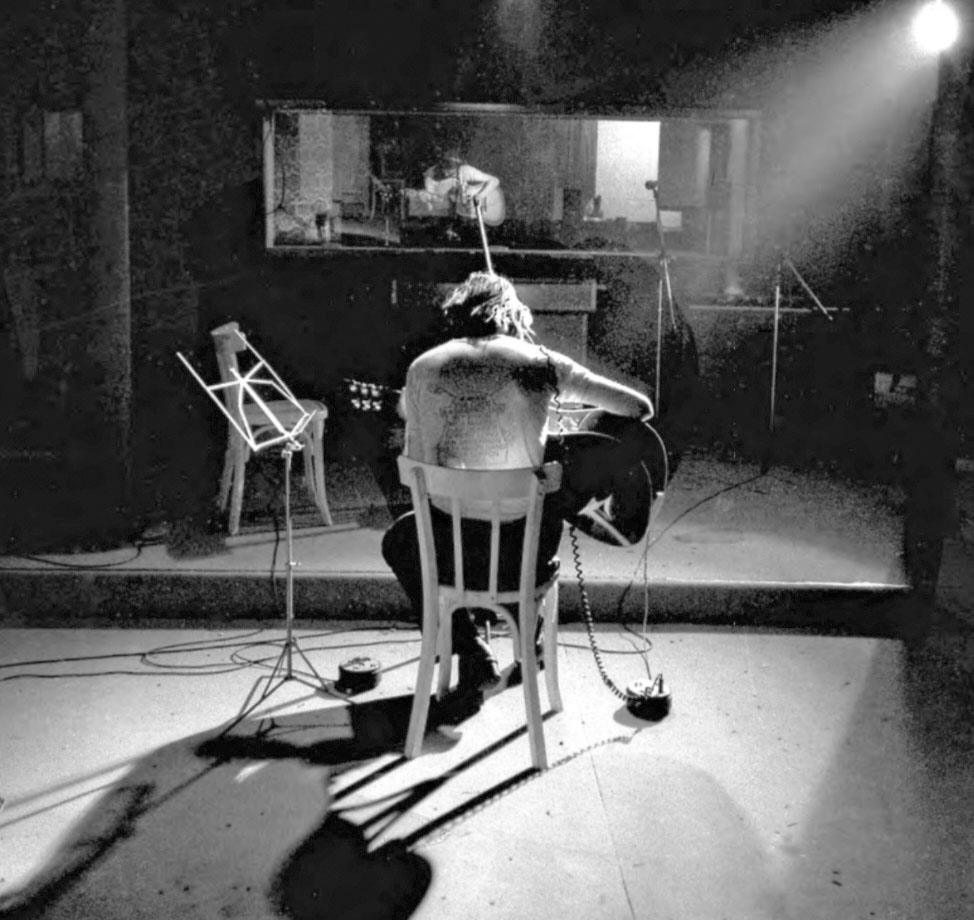

Gérard Manset enregistre l’album qui lui fournira son premier tube, « Il voyage en solitaire », dans son studio d’enregistrement de la rue de Milan (Paris 75009).

Printemps 2024. Un nouveau rendez-vous est pris, à la terrasse d’une brasserie toujours aussi peu accueillante du Pont de Saint-Cloud. L’occasion est la sortie de son nouvel album, l’implacable L’Algue bleue (Parlophone). Nous commençons en parlant du son de ses récents albums, plus rock, et Manset se met à rhapsodier, longuement et dans le détail, sur la prod’ de tel morceau de Pink ou de David Guetta. J’ai l’impression d’avoir face à moi le farceur drugstorien qu’il était au milieu des années 1960, et je n’oublie pas la raison pour laquelle je suis là. Ce fameux album…

Par Laurence Rémila

Gérard Manset près de son antre de la Porte de Saint-Cloud.

En 1970, vous avez sorti un second album plébiscité par la critique, puis vous travaillez à un autre, plus intime…

Gérard Manset : Je reviens en arrière donc. Je fais La Mort d’Orion avec Jean-Claude Petit pour les directions d’orchestre et j’écris moi-même pour 15 cordes : des violoncelles, des altos, des harpes, des flûtes… Enfin, je découvre tout un univers musical puisque je suis complètement autodidacte. Cinq ans avant, je ne savais pas écrire une note de musique… Mais là, j’écris, Jean-Claude Petit dirige, tout fonctionne merveilleusement.

Tout comme une partie du premier, vous enregistrez La Mort d’Orion au Studio CBE de Bernard Estardy.

L’expérience avec Bernard est jubilatoire et enrichissante. Là, tout est possible, et je ne m’en prive pas… Mais quand je me retrouve à publier le deuxième album – une œuvre presque dada qui est, bizarrement, saluée par toute la critique –, je suis présenté comme une sorte de nouveau je-ne-sais-quoi, de créateur irrationnellement original… Je bascule d’un seul coup du débutant tout juste sorti du Drugstore, des Arts-déco’, qui avait fait des sortes de petits délires, des déconnades…

Comment ça ?

Parce que « Animal on est mal », « La Femme fusée », « Je suis Dieu », tout ça, ce sont des cabrioles. Et je me retrouve d’un seul coup tenu à une sorte de responsabilité artistique, et ça fait froid dans le dos. Se réveiller un matin, à 25 ans, se regarder dans la glace, se dire : « Attention, les gens ne croient plus que tu es un pitre, un amuseur public… » Donc je me retrouve, en m’étant laissé pousser la barbe, celle de McCartney, à me demander : comment sortir de La Mort d’Orion ? Je ne vais pas faire le même album derrière. Et personne ne va me donner la solution. Je suis face à des questions qui reviendront régulièrement : quoi choisir ? quoi dire ? quoi garder ou ne pas garder ? comment le transformer, transfigurer ? Et donc, j’ai la réponse : sortir un titre en latin qui s’appelle « Caesar », ne pas le mettre dans le commerce. Voilà, d’un seul coup, j’ai pris un pas de côté, j’ai rebondi autrement. Ça crée la surprise. Qui oserait publier un titre en latin et ne pas le mettre en vente ?

Et vous avez la chance d’avoir un directeur de label chez Pathé Marconi, Pierre Bourgeois, qui vous soutient…

Oui, que j’adore, mais ce n’est pas tellement l’histoire. Il est, comme moi, confronté au néant, au vide de l’industrie. Les groupes anglo-saxons de l’époque, les Stones, etc., ils n’inventent rien : ils jouent, les musiciens s’éclatent et ils sortent des titres merveilleux. Mais… c’est la langue anglaise. Nous, on a quoi ? Claude François, Dalida… Un abyme de superficialité. Non pas que je me prenais pour un génie…

Vous vous voyiez comment ?

Avant, je me prenais pour un poète, j’écrivais, j’avais beaucoup d’alexandrins, de textes… j’étais plutôt dans les années Villon. C’est la raison pour laquelle, dans La Mort d’Orion, il y a « Élégie funèbre », ça aurait pu être du Villon. Mais tout ça, je le faisais de façon inconsciente, naturellement, sans me poser de questions. Et alors là, après La Mort d’Orion et « Caesar » en latin, il fallait que je m’en pose.

La réponse sera ce troisième album, longtemps mis à l’écart de votre discographie…

J’ai voulu faire l’album blanc seul, tout tout seul… Au moment de l’enregistrer, je ne sais pas pourquoi – peut-être parce qu’il s’agissait de mes premières années familiales –, je me vois tenu de me resserrer sur moi-même. Et donc, j’ai des tas de chansons : « Ne change pas », « Jeanne », « Long, long chemin »… Tous ces titres de l’album « blanc », album qui a plu beaucoup, a émerveillé… Je n’ai pas voulu le ressortir en CD pendant très longtemps. Je l’ai fait disparaître, à la trappe…

À partir de 1988, vous proposez de nouveaux mixages de vos anciens titres ou des « intégrales » incomplètes. À chaque fois, l’album de 1972 en était exclu.

Avec le recul, il m’a semblé décalé par son infantilisme.

Trop personnel ?

Non. Juvénile et enfantin.

Vous étiez jeune marié au moment de l’enregistrement. Vous direz plus tard avoir été heureux pendant cette période.

Je n’ai jamais songé au futur, donc j’étais à ce moment-là dans une grande quiétude. Je ne savais pas que le monde serait si épouvantable pour beaucoup. Sur l’album, c’est peut-être ce sentiment de quiétude qui transparaît, et qui a touché les gens. C’était une période de ma vie très particulière…

Il est créé alors que vous étiez heureux dans votre vie de famille, mais, pour l’enregistrement, vous vous retrouvez confronté aux mêmes problèmes qu’à vos tout débuts.

L’industrie musicale était encore en gants blancs. Mais j’avais fait La Mort d’Orion, j’avais mis mes mains dans tout…

Vous n’alliez pas vous laisser faire.

Pour les premiers albums, je suis obligé de me coltiner un pianiste très rudimentaire – c’est-à-dire moi, votre serviteur –, mais je n’aurais pas pu confier le dossier à un autre (ça a été le cas après), donc il fallait aller au bout du truc. Porter sa croix. Et les sarcasmes, les rigolades en studio, les « Gérard, tu ferais mieux de demander à un professionnel », etc. C’est comme si on avait dit à Matisse en train de crever de peindre ses gouaches découpées sur un oreiller : « Tu ferais mieux de demander à un dessinateur digne de ce nom » (Sourire). Je suis dès le départ confronté à ça. Et je ne peux pas leur en vouloir, j’aurais, à leur place, dit la même chose…

C’était la même chose au studio Blanqui ?

À Blanqui, je me retrouvais devant des techniciens « soi-disant professionnels », mettez bien les guillemets. Ils me prenaient pour un farceur… Alors que j’étais un dandy, un kakou – mais très introverti, pas prétentieux. (Silence.) On lit dans tous les récits d’artistes créateurs comment, dès le départ, ils ont tout de suite été confrontés à l’incompréhension. Même si j’ai eu beaucoup de gens qui m’ont admiré, compris, aidé et servi… En tout cas, fermons ce chapitre parce que c’est une époque non transcriptible aujourd’hui.

Pour clore le chapitre sur cet album, l’un de vos plus beaux, vous le terminez alors que McCartney monte un nouveau groupe, Wings. Votre prochain projet, une fois votre Studio de Milan créé, se fera avec un groupe tout aussi fort… L’arrivée de Wings a-t-elle servi, consciemment ou inconsciemment, de déclencheur à l’admirateur de McCartney que vous étiez ?

En tout cas, j’ai très peu écouté. J’écoutais quasiment personne à cette époque.

Même pas les premiers albums solo des Beatles ?

J’ai entendu une fois le premier George Harrison, que j’ai vu d’ailleurs à un cocktail en costume blanc, j’étais très… impressionné n’est pas le mot, je ne sais même pas si j’ai été lui serrer la main. Il venait de faire « My Sweet Lord », et là, je dois dire que j’étais assez décoiffé. Mais j’avais trop conscience de ce qu’était ce monde très éloigné de nous, pour des tas de raisons, le monde anglo-saxon. Quelques années plus tard, j’irai à Londres enregistrer deux albums pour un ami, Mike Lester, mais ça n’a fait que confirmer que là-bas, c’est une autre cervelle, un autre process, on ne peut pas reproduire ça ; d’ailleurs, je n’ai jamais cherché à reproduire.

Il s’agit pourtant d’influences importantes pour tous les musiciens de votre génération.

Je ne me suis jamais, à l’inverse de peut-être beaucoup en France, posé la moindre question sur la similarité. Je n’écoutais pas ça d’ailleurs, c’est aujourd’hui que je découvre les Moods (Moody Blues, ndlr), tout ça, et je suis émerveillé. Je vois ces documentaires extraordinaires sur Arte, avec ces musiciens. Ils ont tous 75 piges, ils sont beaux comme des dieux, racés, ils ont sniffé toute leur vie et ils sont tout droit comme un « i » – pour ceux qui sont encore là. Ce sont des modèles, tout ce qu’ils disent, c’est des merveilles… Mais à l’époque, je regardais très peu la télé, je n’écoutais aucune radio et je n’allais dans aucun concert. Mais quelques fois, je tombais sur une interview de Lennon. Et j’étais sidéré : on lui pose une question et la réponse décoiffe, alors qu’il dit ce que tout le monde dit, mais le dit avec une inventivité, une juvénilité, une naïveté, un décalage au monde… Les stars anglo-saxonnes, elles étaient toutes flamboyantes, resplendissantes… Et nous, on était d’une médiocrité, dans nos grèves, nos métros, dans notre Mai-68 qui a été ridicule, ce côté « cocorico » systématiquement affiché par ceux de l’époque. Ce n’était pas le même monde…

Vous avez eu la chance de trouver, début 1974, ce groupe incroyable – le guitariste David Woodshill, le bassiste Didier Batard, le batteur François Auger – pour votre album de 1975 – le premier que vous aimez sans réserve.

Naturellement, le bon Dieu m’a servi… Ce groupe est tombé – ils étaient un peu les rythmiques de l’époque –, et tout ça a été extraordinairement fécond… L’album Solitaire (1975) a été enregistré en une journée et la moitié d’une soirée. On a commencé à 11 heures du matin, à 11 heures du soir j’avais tout l’album.

Au moment de votre rencontre, Woodshill, Batard et Auger s’apprêtent à sortir un album, Valise de rêve, enregistré avec Dominique Perrier (Les Paradis perdus de Christophe, le groupe Bahamas, l’album 2870 de Manset en 1978 , ndlr) aux claviers, et un chanteur signé chez Pathé, Patrick Roche, sous le nom de Roche.

Je n’ai jamais entendu ça…

Comment avez-vous fait leur rencontre ?

Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Parlons d’autre chose parce qu’on en a trop parlé. Je ne suis pas contre en parler à un autre moment, dans un autre registre, autant qu’on veut, mais là…

Entretien Laurence Remila